Dritter Teil meines (Welt-)kriegs-Tagebuchs.

Neulich war ich im Wiener Haus der EU bei einer Veranstaltung über das Verhältnis EU – USA. Die Außenministerin sprach von einer europäischen Sicherheitsarchitektur, Verteidigungsunion, gemeinsamer Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, einer schnellen EU Eingreiftruppe, Sky-Shield und einer Verdoppelung des Verteidigungsbudgets auf 2% des BIP in den nächsten 7 Jahren.

Dass dabei weder in ihrer Rede noch in der darauf folgenden Podiumsdiskussion und auch nicht aus dem Publikum ein einziges Mal das Wort “Frieden“ in den Mund genommen wurde, hat mich einigermaßen verstört. Immerhin wurde die Hoffnung verbreitet, Europa könnte doch auch geopolitisch noch etwas erreichen, wozu aber große Anstrengungen und Veränderungen erforderlich wären.

Noch einseitiger ging es am gleichen Ort bei der Veranstaltung „Eine neue Ära für die europäische Sicherheit und Verteidigung“ zu, bei der viel darüber geredet wurde, wie wenig das österreichische Bundesheer in den letzten Jahrzehnten ernst genommen wurde.

Dass dann aber auch gleich alle Friedensbemühungen der letzten Jahrzehnte als „Friede, Freude, Eierkuchen“ und „Dornröschenschlaf“ desavouiert wurden, hat mich schon erschreckt. Das römische Sprichwort „Wenn Du Frieden willst, bereite Dich auf Krieg vor“ wurde mehrmals zitiert – und hat Rom seinerzeit übrigens auch nicht vor dem Untergang bewahrt.

Es werde einen „Verlust an Lebensqualität und Gewohnheiten“ geben, sagte ein österreichischer Generalleutnant in Ruhe. Und: „Wir erleben keine Zeitenwende, sondern einen Epochenbruch. Das laute Krachen haben allerdings noch nicht alle gehört“. Denn: Nur 16% der Österreicher*innen würden zur Verteidigung eine Waffe in die Hand nehmen, während 70% erwarten, dass uns die EU beisteht. Die Souveränität der Mitgliedsstaaten sei eine „heilige Kuh, die angegangen werden müsse“.

Müssen wir uns also von der Vorstellung, wir könnten das Steuer noch einmal in Richtung Frieden herum reißen, ganz verabschieden? Das kann und will ich (noch) nicht glauben. Beim FriedensAttac-Workshop mit Thomas Roithner hab ich anderes gehört und etliche Menschen gesehen, die anderes wollen.

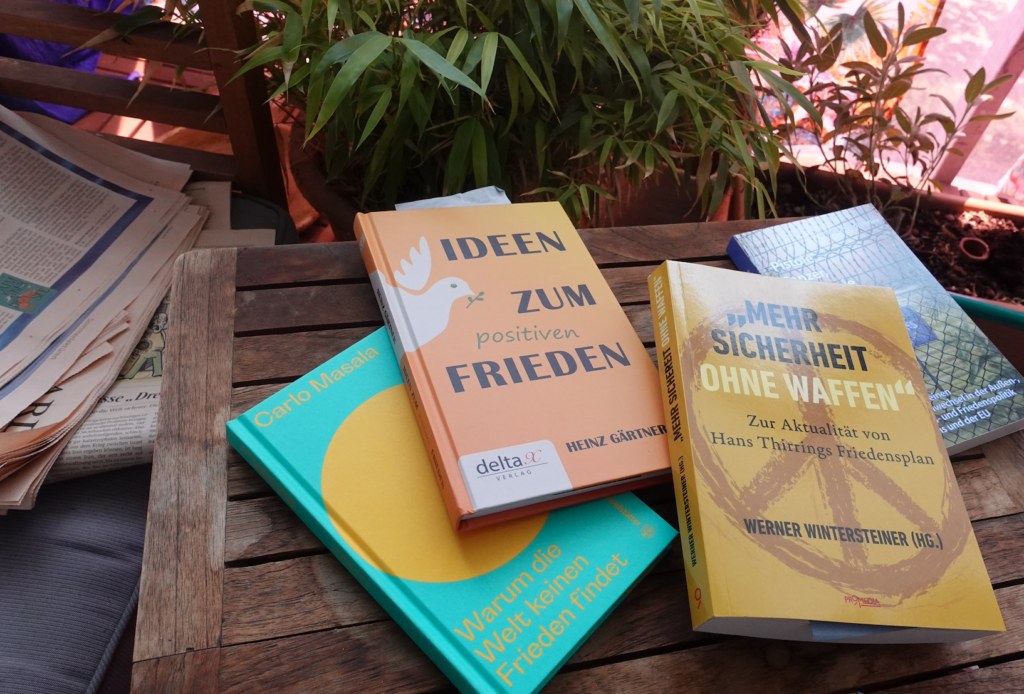

Auf meinem Sommer-Lesetisch in Balkonien liegen erste Bücher zu diesem Thema. Ich beginne mit einem schmalen aber lesenswerten Band von Carlo Masala „Warum die Welt keinen Frieden findet“. Als „Kriegsforscher“ wird der Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, Mitherausgeber der Zeitschrift für Politik (ZfP), der Zeitschrift für Internationale Beziehungen (ZIB) und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik sowie der Enquete-Kommission zum Afghanistan- Einsatz Deutschlands auf der Website des Brandstätter-Verlags bezeichnet. Das Buch ist mir vor einigen Wochen eher zufällig im Museums-Shop des MAK in die Hände gefallen.

Basierend auf wissenschaftlicher Literatur beschreibt er, wie es zu Kriegen kommt. Das seien komplexe Prozesse, in denen individuelles Streben, politische und soziale Systeme sowie das internationale System zusammen spielen. Zu den „sozialen Systemen“ gehört auch, den Zugriff auf Ressourcen sichern zu wollen. Individuelle, politische und soziale Faktoren hält Masala nicht für hinreichend, um den Beginn eines Krieges zu erklären. Sie könnten aber dazu beitragen.

Für zentral hält er die „Anarchie im internationalen System“ – im politikphilosophischen Sinn verstanden als die Abwesenheit von systemweiter Herrschaft – und verweist dabei auf den amerikanischen Politikwissenschaftler Kenneth Waltz. „Wenn es keine übergeordnete Instanz gibt, auf die Staaten vertrauen können, erzeugt das eine Situation der Unsicherheit“, schreibt Masala, in dem „Krieg immer eine Möglichkeit bleiben“ wird (S. 55) – obwohl auch damit „nicht alles erklärt werden“ könne (S.59).

Die Idee eines Sicherheitsdilemmas als Kriegsursache geht auf den deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftler John Herzzurück. „In ihrem Streben nach maximaler Sicherheit verunsichern Staaten andere Staaten. Die versuchen ihrerseits sicherer zu werden und schaden damit dem Sicherheitsgefühl anderer. So schaukelt sich die Situation immer weiter hoch“, schreibt Masala.

“Wait until the war is over / And we’re both a little older” zitiert er aus dem Song “The Unknown Soldier“ von den Doors. Da werden wir wohl lange warten müssen. Irgendwo auf der Welt werden aber – wie wir wissen – (leider) immer Kriege geführt.

Masala zeigt aber auch, „wie wir Krieg minimieren“, auch wenn er sich nicht gänzlich verhindern lässt. Dem widmet er die zweite Hälfte seines Essays und zählt dazu, (1) militärische Gleichgewichte, die aber niemals völlig stabil sein können, (2) internationale Organisationen, (3) das Völkerrecht sowie (4) „Frieden durch Handel“. Dennoch endet er mit dem lateinischen Sprichwort: „Si vis pacem para bellum – wenn Du den Frieden willst, bereite den Krieg vor“.

Der Argumentation, dass Kriege nicht grundsätzlich verhindert werden können, kann ich einiges abgewinnen. Aus meiner Sicht sollten wir – vielleicht während wir warten – zumindest daran arbeiten, Kriege in Zahl und Ausmaß zu „minimieren“ wie Carlo Masala es ausdrückt.

Das nächste Buch auf meinem Balkon-Tischchen verspricht „Ideen zum positiven Frieden“.

Pingback: Ideen zum positiven Frieden – Fritz Hinterberger